Sie suchen eine Pflege- oder Betreuungskraft?

Wir finden für Sie die passende Pflegekraft. Schnelle Unterstützung zuhause dank eines Netzwerks mit über 400 Pflegekräften im In- und Ausland.

Ein Pflegegrad ist eine Einstufung des Unterstützungsbedarfs von Personen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen. Er dient als Grundlage für die Gewährung von Leistungen der Pflegeversicherung und reicht von Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit) bis Pflegegrad 5 (schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung). Die gesetzliche Grundlage für die Pflegegrade bildet § 15 SGB XI (Sozialgesetzbuch).

Die Einstufung in einen Pflegegrad erfolgt auf Basis der folgenden 6 Kriterien:

Ein Pflegegrad wird nicht ausschließlich aufgrund spezifischer Krankheiten vergeben, sondern bemisst sich nach dem Grad der Selbstständigkeit und dem individuellen Pflegebedarf einer Person. Dennoch gibt es bestimmte Erkrankungen, die häufig zu einer Einstufung in einen Pflegegrad führen, da sie die Alltagskompetenz und Selbstversorgung erheblich beeinträchtigen.

Das ist z. B. der Fall bei:

In Deutschland gibt es 5 Pflegegrade, die den Grad der Selbstständigkeit und den damit verbundenen Pflegebedarf einer Person widerspiegeln. Die Einstufung erfolgt anhand eines Punktesystems, das den Grad der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit bewertet:

| Pflegegrad | Grad der Beeinträchtigung |

| 1 | Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| 2 | Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| 3 | Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| 4 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit |

| 5 | Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung |

Der Pflegegrad wird in Deutschland anhand eines standardisierten Punktesystems ermittelt, das die Selbstständigkeit einer Person bewertet. Ein Gutachter des Medizinischen Dienstes beurteilt dabei verschiedene Lebensbereiche, um den individuellen Pflegebedarf festzustellen. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob die Pflege zuhause stattfindet oder in einem Pflegeheim.

Pflegegrade und entsprechende Punktwerte:

| Pflegegrad | Punktwert-Bereich |

| 1 | 12,5 bis unter 27 |

| 2 | 27 bis unter 47,5 |

| 3 | 47,5 bis unter 70 |

| 4 | 70 bis unter 90 |

| 5 | 90 bis 100 |

Die Punktevergabe erfolgt auf Basis der oben genannten 6 Kriterien, die unterschiedliche Aspekte der Selbstständigkeit und Fähigkeiten einer Person abdecken. Je höher die Beeinträchtigung in einem Modul, desto mehr Punkte werden vergeben, was letztlich zur Einstufung in einen entsprechenden Pflegegrad führt.

Bei der Einstufung in einen Pflegegrad werden neben den standardisierten Kriterien auch besondere Bedarfskonstellationen berücksichtigt. Diese Sonderregelungen betreffen Situationen, in denen der allgemeine Bewertungsmaßstab nicht vollständig den individuellen Bedarf widerspiegelt. In solchen Fällen kann eine höhere Einstufung erfolgen, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden und eine bessere Abbildung des Pflegebedarfs zu gewährleisten.

Beispiele für besondere Bedarfskonstellationen:

In Deutschland erhalten pflegebedürftige Personen – insbesondere bei häuslicher Pflege oder der Unterstützung durch eine private Pflegekraft – je nach festgelegtem Pflegegrad unterschiedliche Leistungen aus der Pflegeversicherung. Diese setzen sich aus Pflegegeld (für die Pflege durch Angehörige oder privat beschäftigte Betreuungskräfte) und Pflegesachleistungen (für die Pflege durch ambulante Pflegedienste) zusammen.

Die nachfolgenden Beträge beziehen sich ausschließlich auf die Leistungen bei häuslicher Pflege.

Informationen zur stationären Pflege im Heim folgen in einem separaten Artikel.

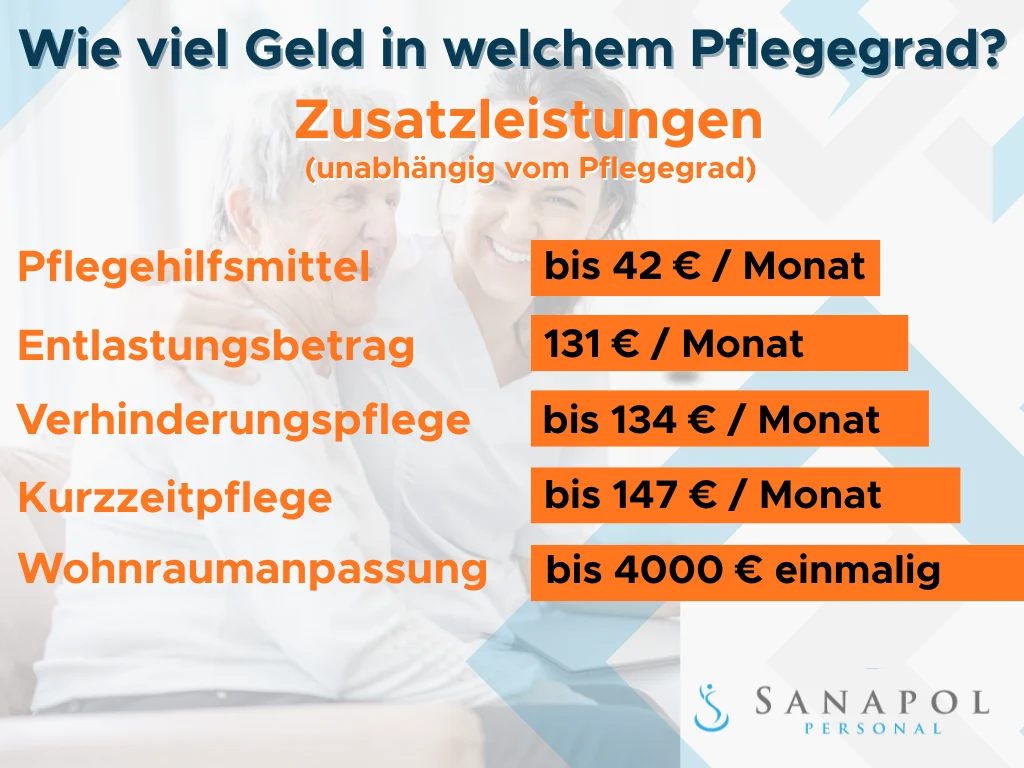

Die folgenden Infografiken zeigen, welche Leistungen Pflegebedürftige in der häuslichen Pflege erhalten können – aufgeteilt nach Pflegegeld, Pflegesachleistungen und zusätzlichen Unterstützungsleistungen:

Pflegegeld wird gezahlt, wenn Angehörige oder privat organisierte Betreuungskräfte die Pflege übernehmen. Es wird direkt an die pflegebedürftige Person ausgezahlt.

Pflegesachleistungen übernimmt die Pflegekasse, wenn ein ambulanter Pflegedienst die Pflege durchführt.

Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen Pflegedienst und Pflegekasse.

Neben Pflegegeld und Pflegesachleistungen stehen Pflegebedürftigen weitere Zuschüsse und Entlastungsbeträge zu – etwa für Pflegehilfsmittel, Kurzzeitpflege oder Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen lassen sich auch kombinieren.

Wenn Angehörige und Pflegedienste gemeinsam pflegen, spricht man von einer Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI.

Dabei wird das Pflegegeld anteilig gekürzt – je nachdem, wie viel der Pflegedienst übernimmt.

Ein eigener Artikel zur Kombinationsleistung folgt.

Leistungsübersicht je Pflegegrad (Stand: 01.01.2026):

| Pflegegrad | Pflegegeld (monatlich) | Pflegesachleistungen (monatlich) |

| 1 | 0 € | 0 € |

| 2 | 347 € | bis zu 796 € |

| 3 | 599 € | bis zu 1.497 € |

| 4 | 800 € | bis zu 1.859 € |

| 5 | 990 € | bis zu 2.299 € |

Zusätzlich zu den genannten Leistungen gibt es weitere Unterstützungsangebote wie Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder Entlastungsbetrag. Diese dienen der temporären Entlastung von Pflegepersonen und der Sicherstellung einer kontinuierlichen Pflegeversorgung.

Um einen Pflegegrad zu erhalten, müssen Sie einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse stellen. Nach Eingang des Antrags beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst mit der Begutachtung Ihrer Pflegebedürftigkeit. Ein Gutachter wird Sie zuhause besuchen, um Ihren Unterstützungsbedarf in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zu ermitteln.

Auf Basis dieses Gutachtens entscheidet die Pflegekasse über die Zuerkennung eines Pflegegrads und die entsprechenden Leistungen. Ob Sie danach häusliche Pflege in Anspruch nehmen oder sich für eine stationäre Pflege entscheiden, ist allein Ihnen überlassen.

Der Antrag bei der Pflegekasse kann formlos per Telefon, E-Mail oder Brief erfolgen – wichtig ist dabei die klare Formulierung des Anliegens (beispielsweise: “Ich beantrage Leistungen der Pflegeversicherung.”)

Schritte für den Antrag auf einen Pflegegrad:

Ja, Sie können gegen die Entscheidung Ihres Pflegegrads Widerspruch einlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Einstufung nicht Ihrem tatsächlichen Pflegebedarf entspricht. Dieses Recht ist gesetzlich verankert und ermöglicht es Ihnen, eine Überprüfung der Entscheidung zu veranlassen.

Schritte zum Einlegen eines Widerspruchs:

Für den Widerspruch gegen den Pflegegrad empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

Ein Widerspruchsverfahren gegen den Pflegegrad kann ganz unterschiedlich ausgehen:

Sollte der Widerspruch abgelehnt werden, haben Sie die Möglichkeit, Klage vor dem zuständigen Sozialgericht zu erheben. Es ist ratsam, sich in solchen Fällen von Experten beraten zu lassen, um Ihre Erfolgsaussichten besser einschätzen zu können.

Die Pflegegrade 1 bis 5 klassifizieren den Grad der Selbstständigkeit einer Person und bestimmen den Umfang der Leistungen aus der Pflegeversicherung. Je höher der Pflegegrad, desto stärker ist die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und desto umfangreicher sind die entsprechenden Unterstützungsleistungen.

– Pflegegrad 1: Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit.

– Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit.

– Pflegegrad 3: Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit.

– Pflegegrad 4: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit.

– Pflegegrad 5: Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

Ja, ein Wechsel des Pflegegrads ist möglich – insbesondere wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert und der Pflegebedarf steigt. In solchen Fällen kann eine Höherstufung beantragt werden, um zusätzliche Leistungen zu erhalten.

Schritte zur Höherstufung des Pflegegrads:

1. Antrag stellen: Reichen Sie einen formlosen Antrag auf Höherstufung bei der Pflegekasse ein.

2. Begutachtung: Nach Antragseingang beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst, um Ihren Pflegebedarf zu ermitteln.

3. Entscheidung: Auf Grundlage des Gutachtens entscheidet die Pflegekasse über die Anpassung des Pflegegrads.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die häusliche Pflege – also auf Pflegegeld und Pflegesachleistungen, die von der Pflegekasse für die Versorgung zu Hause gezahlt werden.

Weitere Posten wie Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel oder Wohnraumanpassungen sind zusätzliche Leistungen, die unabhängig vom Pflegegrad gewährt werden.

Für die stationäre Pflege im Pflegeheim gelten gesonderte Zuschüsse nach § 43 SGB XI – dazu erscheint bald ein eigener Artikel.

Bei Pflegegrad 1 erhalten Pflegebedürftige folgende Leistungen:

– Entlastungsbetrag: 131 € pro Monat

– Pflegehilfsmittel: bis zu 42 € pro Monat

– Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: bis zu 4.180 € einmalig

– Zuschuss zur vollstationären Pflege: 131 € pro Monat

Bei Pflegegrad 2 erhalten Pflegebedürftige folgende Leistungen:

– Pflegegeld: 347 € pro Monat

– Pflegesachleistungen: 796 € pro Monat

– Entlastungsbetrag: 131 € pro Monat

– Pflegehilfsmittel: bis zu 42 € pro Monat

– Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: bis zu 4.180 € einmalig

– Zuschuss zur vollstationären Pflege: 805 € pro Monat

Bei Pflegegrad 3 erhalten Pflegebedürftige folgende Leistungen:

– Pflegegeld: 599 € pro Monat

– Pflegesachleistungen: 1.497 € pro Monat

– Entlastungsbetrag: 131 € pro Monat

– Pflegehilfsmittel: bis zu 42 € pro Monat

– Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: bis zu 4.180 € einmalig

Zuschuss zur vollstationären Pflege: 1.319 € pro Monat

Bei Pflegegrad 4 erhalten Pflegebedürftige folgende Leistungen:

– Pflegegeld: 800 € pro Monat

– Pflegesachleistungen: 1.859 € pro Monat

– Entlastungsbetrag: 131 € pro Monat

– Pflegehilfsmittel: bis zu 42 € pro Monat

– Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: bis zu 4.180 € einmalig

Zuschuss zur vollstationären Pflege: 1.855 € pro Monat

Bei Pflegegrad 5 erhalten Pflegebedürftige folgende Leistungen:

– Pflegegeld: 990 € pro Monat

– Pflegesachleistungen: 2.299 € pro Monat

– Entlastungsbetrag: 131 € pro Monat

– Pflegehilfsmittel: bis zu 42 € pro Monat

– Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen: bis zu 4.180 € einmalig

Zuschuss zur vollstationären Pflege: 2.096 € pro Monat

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen